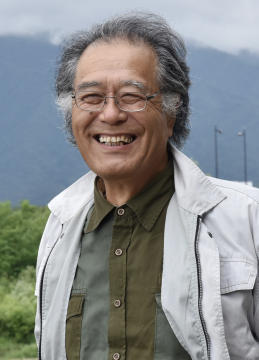

2025年12月11日に開催された定例勉強会「農家のリアル」。講師の菅野芳秀さんは山形県長井市の農家だ。50年に渡って資源循環型の持続可能なコメ作りと、農業を軸とする地域づくりに深く関わってきた。『生きるための農業/地域をつくる農業』等の著書も出版されている。

「いま、農村で何が起きているか?」をテーマに語られた生産者のリアル。日本の農業が危機的状況にあることを消費者と共有すべく、2025年に蜂起した”令和の百姓一揆”への想い。とめどなく紡ぎ出される菅野さんの言葉は、怒りであり、哀しみだった。経済効率を優先し、日本の食と原風景を支える小規模農家を蔑ろにしてきた国家の未来に対する絶望であり、それでも手放すことなく握り締めた最後の希望だった。

時給10円の小規模農家は農業機械が壊れたら離農するしかない

菅野芳秀さんは27歳で山形県長井市に帰郷。父親の後を継いで百姓になった。1976年の話だ。現在は5ヘクタールの水田と肥料の鶏糞を得るための放牧養鶏、大豆畑を含む約8ヘクタールの農地で、化学肥料と農薬を使用しない自然農法を実践。米と卵と納豆を販売している。

小売店に並ぶコメの価格高騰に喘ぐ消費者からすると、自然と共に生きる豊かな暮らしのように思えるかもしれないが、農家の家計は想像以上に苦しい。

問題の一点目は収益性だ。「農協に出荷していたときは赤字だった」と菅野さんは言った。「持続可能な価格で消費者に直販するようにしたことで、赤字経営こそ脱却できたが収益性は決して高くない」とも。農水省が2022年に発表した〈農業所得を労働時間で割るとコメ農家は時給10円〉というセンセーショナルな数字に意義を唱える有識者もいたが、気候変動と物価高で生産コストが上昇していることを加味すると、米価が多少上がったくらいで状況は改善しない。日本は欧米並みに所得補償が手厚いと主張する声もあるが現実的には足りていない。

二点目の問題は高齢化だ。菅野さんの集落は40軒のうち9割がコメ農家で、平均年齢は75歳。76歳の菅野さんも肉体労働には限界を感じている。「息子が田んぼを継いでくれたおかげで、現在は直販に関わるデスクワークなどのフォローアップと自家消費分の野菜の栽培だけで済んでいるが、集落で後継ぎがいる農家はうちを含めて2軒しかない」という。

三点目がコメ作りに必要な農業機械の問題だ。年に一度しか使わないのに価格は軽自動車一台分。しかも耕作用のトラクタ、田植え機、稲刈り用のコンバインと作業別に機械が必要な他、収穫した稲を乾燥したり籾摺りしたりする機械まで必要で、これが新規就農者を阻む壁にもなっている。菅野さんのところでは2年前に籾乾燥機が壊れた。「代替機を購入すれば200万近い出費になる。息子に”農業やめてもいいかな”と言われたときは”いいよ”としか言えなかった」。同時期に亡くなった父親の保険金が入ったことで代替機を購入することができたが、次に田植え機やコンバインが壊れたときがいよいよ離農するタイミングになるだろうと菅野さんは言った。

大規模農業化がコメ作りの窮地を救えない理由

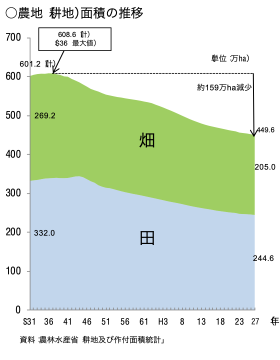

政府は離農した小規模農家の水田を大規模農業法人が吸収合併する形でコメ作りを継続していくことを推進している。だが、現時点で大規模農業法人がカバーできているのはコメの生産量全体の半分程度。その理由は国土の特性にあるという。

「日本は国土の約7割が山地・丘陵地で平地が少ない。大規模農業法人が吸収合併しているのは作業効率の良い平地だけ。作業効率の悪い山地や丘陵地の水田は離農によってどんどん荒れ地になっている」

「オレは自然にお返しするという捉え方をしているが、人間が手放せばその土地には別の生き物がやってくる。人里まで熊が降りてくるのは農業が衰退している証拠だ」

また、大規模農業化がコメ作りの窮地を救えないもうひとつ理由に「水」の問題があるとも。

「大規模化された平地の水田で使われている水は上流の中山間地域でコメ作りをしている小規模農家が整備した水路を使って流れてきたもの。水路の整備は地域の農家がボランティアでやっている。小規模農家が離農で水路の整備をやめれば下流の大規模農地に水が流れなくなる。中山間地域の小規模農家が離農すれば平地の大規模農業も続けられなくなる」

もっとも困るのは消費者

日本のコメ農家の平均年齢は71歳を越えている。

「日本の農業の終わりが見えてきたとオレは思っている」

もってあと5年だろうと菅野さんは警告する。農業が衰退すると行政サービスが維持できなくなる集落がたくさん出てくる。地域コミュニティが崩壊していく。

「それでも農家はいい。産業としての農業はやめても、自分たちが食べる分だけのコメと野菜は育てているから生きてはいける。困るのは食を農家に依存している消費者だ」

菅野さんが語気を強める。消費者を食べさせてきたという自負と食べさせなければならないという強い責任感が滲んでいた。これまでも都市部のホームレスにコメを届けるボランティアをしてきたがやがてはそれもできなくなるだろうと残念そうに言った。

話して終わり、書いて終わりじゃいけない

「今が転換期だ」と菅野さんは繰り返す。

「時代は人類が生存をかけた転換期。うまく転換できなければ人類の終わりが見え始める。資源収奪型の文明社会から循環型社会への転換期だ」と。

菅野さんの話の中でわたしが頭をガツンと殴られたような痛みを感じたのは次の言葉だった。

「話して終わり、書いて終わりではなく、それを自分が生きて示し、同時にそのことを通じて地域社会を変えていく。作り出していく。それが転換期におけるオレ自身の生き方だと思っている」

“話して終わり、書いて終わり”になりがちなジャーナリストの喉元に「お前ら、それでいいのか?」と刃を突きつけるような言葉だった。

生き方を示すための百姓一揆

その言葉を行動で示したことのひとつが、2025年3月30日、青山公園に農家と消費者4500人が集結したのを始め、全国各地でトラクターとともにデモ行進し「食と農を守ろう!」と声を上げた「令和の百姓一揆」だ。

2026年は3月29日に都内で再びトラクターデモを予定しているという。

勉強会を終えて

18年前に危惧した通りの未来になっていると感じた。

リーマンショック後の2008年の年末のことだ。東京の日比谷公園に現役世代の長い列ができていた。職と住居を同時に失った非正規労働者の為に実施された炊き出しだった。

その向こうに見える農水省では39%前後で推移していた食糧自給率の低下を訴えるキャンペーンが大々的に行われていた。

「食べるために金を稼いでいる消費者は仕事がなくなれば食べられなくなる」という当たり前のことに気づいた。当時、食のすべてを外食産業に依存していたわたしは「生産者が大根一本、一千万円でも売らない」と言い出したら消費者はどんな金持ちでも飢え死にするのではないかという惨憺たる未来を想像した。

翌年、取材のために全国の小規模農家を訪ね歩いた。「日本の農業をダメにしたのは誰なのか?」を探るのがテーマだった。犯人は政治家でも農水省でもましてや農家でもなかった。日本の農業を衰退させたのは、食のすべてをアウトソーシングしていながら、安くて旨いものを要求する消費者、すなわち自分自身だった。

縁を結んだ小規模農家で定期的に援農し、コメや野菜を持続可能な価格で譲っていただくようになった。三浦半島に移住し、自分でも小さな畑を始めた。収量と労働力で考えれば売り物にするなら大根一本五万円でも安過ぎると感じた。一方で、自分の手で育てた野菜で拵えた食事には金では買えないしあわせがあることも知った。

近い将来、日本の小規模農家の野菜を食べられるのは大根一本に五万円出せる富裕層だけになっていくだろう。

菅野さんはこうも言っていた。

「近い将来、消費者は食べるものを中国に頭を下げて売って貰うしかなくなる」

だが、その道も今の杜撰な外交を見ていればいずれ閉ざされるだろう。確実に食べていくには自ら大地を耕し、種を蒔いて、育てるしかない。そうなって初めて、菅野さんの話を、そして気候変動の危機を多くの人が自分事として実感するのだろう。

そのときにはもう、すべてが手遅れだったとしても。